丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过护肤品/化妆品 如何进行过敏测试

如果需要对化妆品进行过敏测试,那么首先考虑的是,化妆品是否引起了刺激反应,或化妆品接触性皮炎。

这里最常用的化妆品过敏测试,就是斑贴实验了。

我们先来了解一下,

化妆品接触性皮炎

![]()

化妆品接触性皮炎系指由接触化妆品而引起的刺激性接触性皮炎和变应性接触性皮炎。

许多因素均能影响某种化妆品的致敏性,包括化妆品原料的组成、浓度和纯度、产品的使用条件和部位、与皮肤接触时间、使用频率和产品保存等。如果消费者属于“敏感性皮肤”,对化妆品过敏也有重要影响。

可以表现为丘疹、红斑、水肿、脱屑等,严重者可有渗出、糜烂、结痂,病程迁延不愈时可有皮肤浸润、增厚等现象。

斑贴试验是什么?

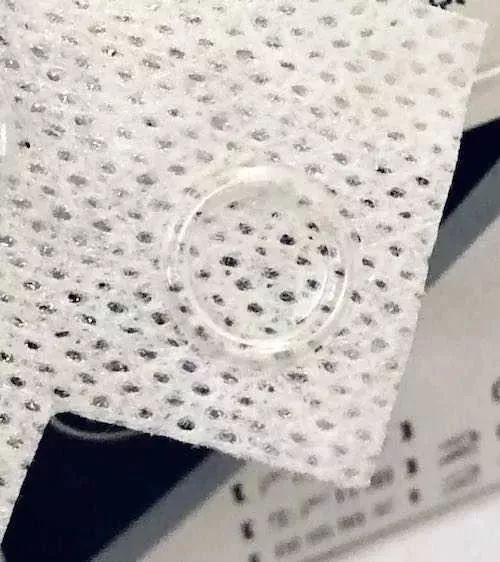

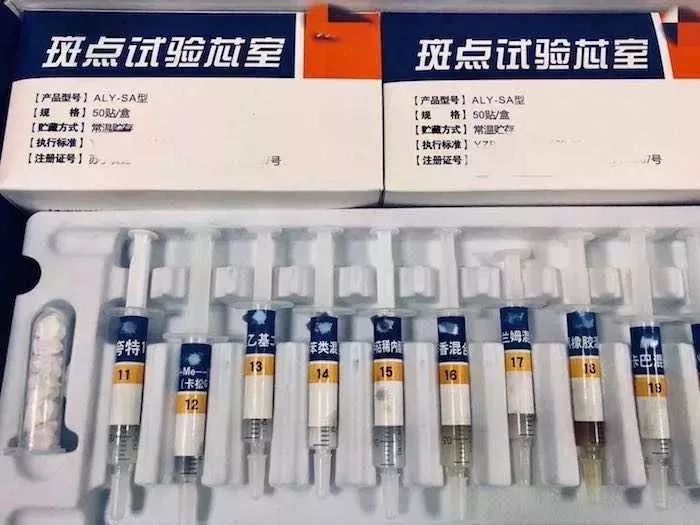

以我们科做斑贴实验会用到的工具和试剂(照片中马赛克了可能提到试剂厂家的信息)为例。

这是进行斑贴试验的胶带,可以看到胶带中间有圆形的凹盘,这个小盘中会放入常见的致敏物质,如对苯二胺、硫酸镍、芳香混合物等,也可以放入怀疑过敏的某种护肤品。

它们通常会被贴在我们的背部皮肤,在连续贴敷48小时后拿下来观察皮肤的变化,有无红斑、水疱、渗出、破溃等不良反应,再过24小时(共72小时)再次观察皮肤变化,通常推荐共96小时后第三次观察,将三次观察的结果进行综合判断。

放大了看。

另外还有这种小纸片,也可以使用常见的致敏物浸湿,或者沾上护肤品,贴在背部皮肤,进行相似的临床观察。

斑贴试验试剂盒

有很多厂家生产相关试剂盒,主要检测的致敏物质可能包括:

芳香混合物、卡松CG、重铬酸钾、橡胶混合物、松香、硫酸镍、氧化钴、异丙基豆蔻酸脂、阿莫醇、三乙醇胺、吐温80、山梨糖醇甲酐单油酸酯、2-叔丁基-4-甲氧基酚、2,6-二叔丁基甲酚、辛酸盐、三氯生、山梨酸、4-氯-3-甲酚、4-氯-3,5-二甲苯酚、葡萄糖酸洗必泰、2-氯酰胺、苯氧基乙醇、氯碘喹啉、阿必醇、苯基水杨酸酯、2-羟基-4-甲氧基苯酮、丙二醇……等等。

以我们科在用的为例,

我们会使用这些常见致敏物,滴入斑贴试剂胶带的小凹盘中。

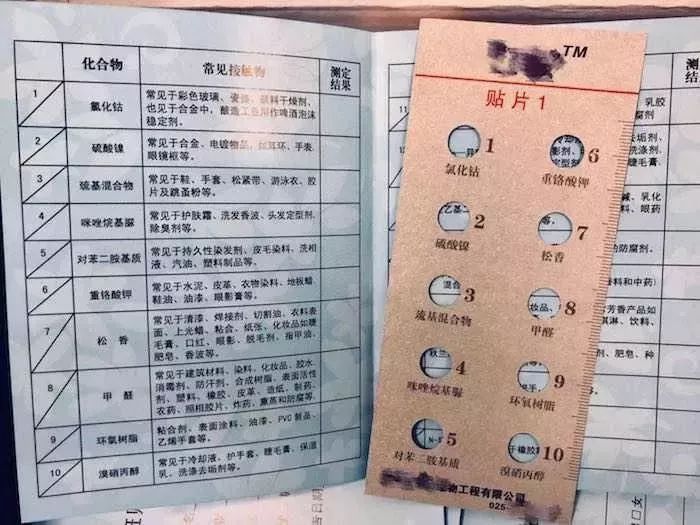

结果判定手册,

贴片1

贴片2

可以看到旁边的黄色标尺,在进行试验时,根据标尺所示位置,逐项贴好对应的检测物,以免混淆。

以上试剂可以帮助测定常见的护肤品/化妆品、清洁用品中的防腐剂、香料等变应原,也可以测定某些合金中的化合物;

如果高度怀疑某个护肤品/化妆品过敏,也可以放入斑贴试验的胶带中,通常洗面奶、卸妆油等会先进行稀释处理,保湿乳、保湿霜、防晒剂等可以稀释或原倍浓度检测。

进行斑贴试验时,第1天将加有0.020~0.025g(固体或半固体)或20~25μL(液体)变应原的斑试器用通气胶带贴敷于上背部脊柱两侧无皮损皮肤处,压紧,贴敷48h后去除,标记受试部位。

去除斑贴试验物质0.5h后,以国际接触性皮炎研究组(International contact dermatitis research group, ICDRG)推荐的标准为依据,进行结果判读,72h和96h再次判读。

皮肤无反应为阴性(-),皮肤呈淡红斑、无浸润为可疑反应(± )

皮肤呈红斑、浸润、丘疹为阳性(+ )

皮肤呈红斑、水肿、丘疹、小水疱为强阳性(2+ )

皮肤呈红斑、水肿上出现大水疱为极强阳性(3+ )

将阳性、强阳性、极强阳性视为阳性结果(不能再用,避免接触),

将阴性、可疑反应视为阴性(安全)。

化妆品中常见的致敏物质有哪些

过去的20年,化妆品的种类、数量及使用人数显著增加,25%的女性每天会使用15种或以上类型的清洁产品、乳液、膏霜、固体上色剂等。化妆品的副作用大多数为刺激反应,也有部分患者会出现化妆品变应性接触性皮炎(cosmetic allergic contact dermatitis,CACD)等过敏反应。一般人群中,化妆品过敏患病率约为10%,而实际发生率可能远高于此,因为大多数患者仅发生轻微的过敏或刺激反应,自行停用化妆品后缓解,较少到医院寻求治疗。

化妆品系列中防腐剂类阳性率最高,卡松CG、甲基异噻唑啉酮、硫柳汞都属于防腐剂类变应原。

卡松CG是由1.15%甲基氯异噻唑啉酮和0.35%甲基异噻唑啉酮混合而成的一种防腐剂,主要存在于肥皂、洗发护发液、睫毛膏、护肤霜等中,是上世纪70~80年代的欧美国家最重要的过敏原,斑贴试验阳性率高达27.7%,但随着卡松CG浓度的限制及新的替代品出现,其阳性率降至2%~2.5%。

接触性皮炎患者中,氯化钴阳性率较高。氯化钴常见于彩色玻璃、瓷器,也见于合金中。

甲醛也是面部皮炎患者常见的变应原。甲醛常见于建筑材料、染料中,一般不直接用于化妆品,但可以从某些防腐剂中释放。

欧洲标准系列中香料类变应原包括秘鲁香脂、香料混合物、倍半萜烯内酯混合物等,其中香料混合物含有檀香油、肉桂醇、香叶醇等大多数香料成分。

对苯二胺见于持久性染发剂、毛皮染料中,过敏率可以高达20%。

2017年郑结成等[1]发表的《深圳地区500例过敏性皮肤病斑贴试验结果分析》中,阳性率排前5位的过敏原为硫酸镍、卡松CG、氯化钴、重铬酸钾及甲醛。另一篇由杨敏等[2]同样发表于2017年的文章《慢性皮炎湿疹1058例患者斑贴试验分析》,阳性率占前5位的变应原依次是:硫酸镍、芳香混合物、对苯二胺基质、重铬酸钾和卡巴混合物。

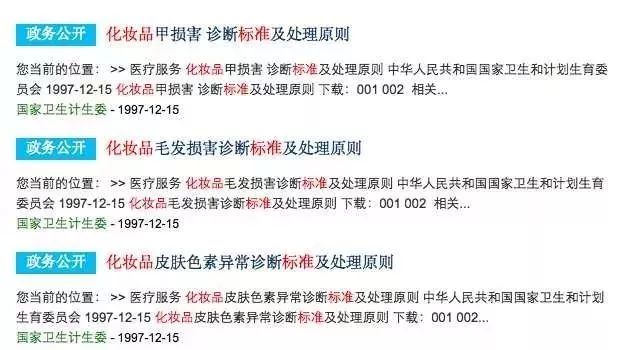

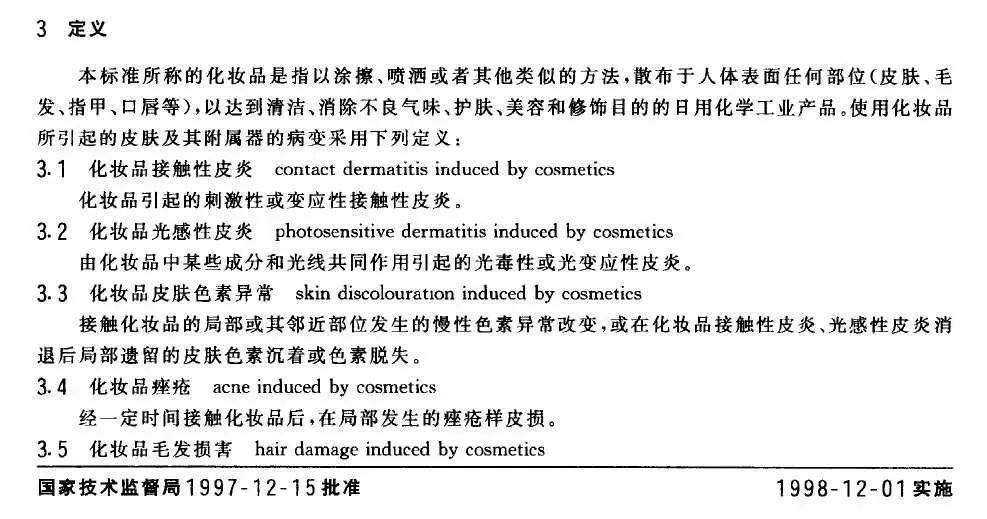

我国对于化妆品皮肤病的定义和诊断标准

化妆品皮肤病是一组有不同临床表现、不同诊断和处理原则的临床症候群。根据卫生部《化妆品皮肤病诊断标准及处理原则》(GB-17149.1~7-1997),其定义范围包括:化妆品接触性皮炎、化妆品光感性皮炎、化妆品痤疮、化妆品皮肤色素异常、化妆品毛发损害、化妆品甲损害等6类。

可以登录中华人民共和国国家卫生健康委员会的官方网站,

http://so.nhfpc.gov.cn/

搜索框中输入关键词:化妆品诊断标准,

可以看到化妆品相关损害的定义和处理原则。

其中,《化妆品皮肤病诊断标准和处理原则的总则》中提出如下定义,

化妆品皮肤病诊断原则,

化妆品皮肤病诊断标准,

想查看完整版的同学,可以移步我下载到的国家化妆品皮肤病相关文件,给大家分享在这里:

链接:微云分享 https://share.weiyun.com/5GkjMTU提取密码:ub5wn3

斑贴试验,主要用于化妆品接触性皮炎的诊断中。

化妆品过敏的临床急性期不宜做斑贴试验,否则可能激发皮肤炎症;

试验前患者如服用了抗炎或抗过敏药物亦不宜做斑贴试验,以免出现假阴性的结果;

酷暑或在高温环境下工作者也不宜做斑贴试验,因出汗可稀释斑试内容物,甚至使胶带脱落。

我国化妆品不良反应的情况如何

龙慧玲等[3]发表的《2016年某省化妆品不良反应监测分析》中,抽调了某省2016年上报的不良反应报告,共4871例监测数据,涉及1312家化妆品生产企业,较2015年1099家增长19.38%。

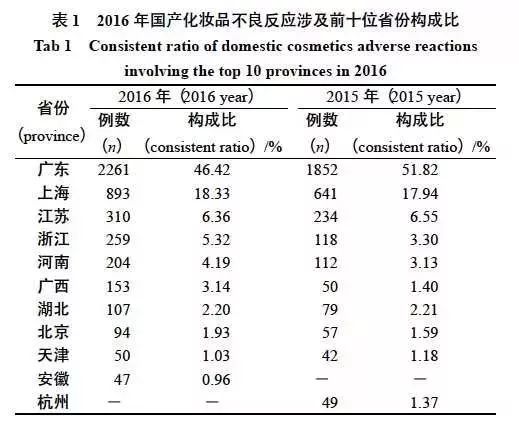

排前十位的涉及化妆品生产企业所属省份及发生的不良反应构成比详见表1,国产化妆品以广东省、上海市和江苏省居多。

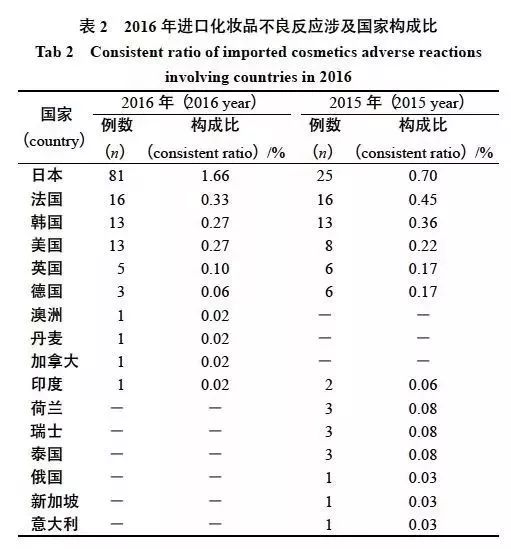

进口化妆品涉及国家构成比详见表2,进口产品以日本、法国和韩国居多。

从这个省份的不良反应报告数量上看,自2011年来呈逐年上升趋势。

另有北京市的化妆品不良反应监测报告[4],

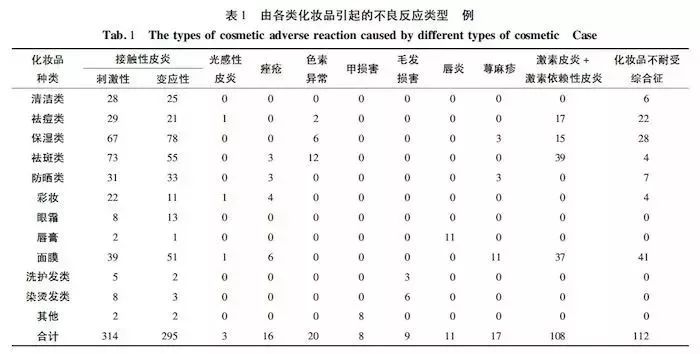

南方医科大学皮肤病医院的钟益萍,苏亮等[5]对913例化妆品不良反应进行了分析,其中以化妆品接触性皮炎为多,共609例(66.7%),其中刺激性接触性皮炎314例,变应性接触性皮炎295例。其他为化妆品引起的光感性皮炎3例(0.3%) 、痤疮16例(1.7%) 、皮肤色素异常20例(2.2%)、甲损害8例(0.9%) 、毛发损害9例(1%) 、唇炎11例(1.2%) 、荨麻疹17例(1.9%) 、激素皮炎及激素依赖性皮炎108例(11.8%) 、化妆品不耐受综合征112例(12.3%) 。详见下表1。

2016年广州地区913例化妆品不良反应回顾性分析,钟益萍,苏亮等

可以看到,祛斑类、保湿类、面膜、祛痘类、防晒类、清洁类产品都榜上有名。

如果怀疑化妆品过敏,我该怎么办

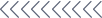

目前,我国经原卫生部(现国家卫生健康委员会)认可的化妆品不良反应监测单位共有33家。

具体查询入口在下方,还可以找到具体机构、医院的联系电话:

国家食品药品监督管理局--数据查询

(扫描二维码查看)

一般程序是:

消费者携带所购买的化妆品到有化妆品不良反应监测资质的单位进行斑贴试验。如斑贴试验结果呈阳性,则化妆品接触性皮炎诊断成立,相应产品、患者资料等数据将被上报汇总。

化妆品不良反应监测资质单位的主诊医师将开具相应诊断证明。化妆品不良反应上报之后,相关职能单位将对这些年度数据汇总,经一定途径反馈回化妆品企业,或不定期向社会公布。

当然了,如果是易敏人群,日常选购护肤品时比较方便的判断方式,就像其他答主提到的,可以在耳后比较薄嫩的部位,小范围涂抹护肤品,再逛半小时商场,如果没有红斑、水疱、瘙痒、刺痛等不舒服的情况,可以考虑入手,但这种方法只适用于排除急性接触性皮炎,对于一些迟发的过敏反应,还是有它的局限性的。

参考文献:

[1]郑结成,徐宁,张杰,周静,于波,窦侠.深圳地区500例过敏性皮肤病斑贴试验结果分析[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2017,16(03):202-205.

[2]杨敏,鲍迎秋,常建民.慢性皮炎湿疹1058例患者斑贴试验分析[J].实用皮肤病学杂志,2017,10(06):337-339.

[3]龙慧玲,杨丽娜,李健和.2016年某省化妆品不良反应监测分析[J].中南药学,2017,15(06):860-864.

[4]张海峰,刘辉,李强,于春媛,周立新.2016年北京市化妆品不良反应监测情况调查结果显示较往年有所改善但仍存在问题[J].首都食品与医药,2017,24(15):29.

[5]钟益萍,苏亮,陈勇军,黄莉宁,严婷婷,杨斌.2016年广州地区913例化妆品不良反应回顾性分析[J].皮肤性病诊疗学杂志,2017,24(04):261-263.

[6]郑结成,徐宁,张杰,周静,窦侠,于波.疑似面部化妆品变应性接触性皮炎58例斑贴试验[J].中国皮肤性病学杂志,2016,30(04):369-371+379.

[7]孙骏,沈璐,李浩,魏臻,李明.美国化妆品安全性评价概况及启示[J].中国药房,2015,26(19):2604-2607.

[8]陈晶晶,范立英,信许亚,田燕,刘玮.不同解剖部位皮肤斑贴试验结果比较和分析[J].中国美容医学,2008(03):415-417.

[9]刘玮.化妆品过敏及其诊断问题[J].临床皮肤科杂志,2006(04):260-262.